Pemberdayaan Masyarakat dan SNI

Pemberdayaan atau empowering adalah suatu proses yang terjadi untuk membangun komunitas masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, melalui partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting. Sebab, tidak semua masyarakat memiliki kesejahteraan yang sama. Masyarakat yang sejahtera memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu, masyarakat yang kurang sejahtera memerlukan bantuan pihak lain seperti pemerintah, orang dermawan, dan lembaga masyharakat lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dapat juga disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. (https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/4)

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk. Proses pemberdayaan ini berkaitan dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meminimalisir kemiskinan. Proses ini dapat terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi.

Menurut Vitayala (2000) pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses pengembangan kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan faktor lainnya termasuk pengembangan tiga P (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan).

Pendampingan artinya ikut serta dengan masyarakat, penyuluhan berarti pencerahan masyarakat, sedangkan pelayanan artinya fungsi pengendali aset fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. (Siti M – Gramedia Literasi)

Masyarakat perlu pendampingan untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi, serta dibantu menemukan alternatif solusinya, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mereka miliki.

Masyarakat sebagai subjek dan tujuan pemberdayaan, harus terbuka dan partisipatif dalam menerima proses tersebut untuk mempermudah mereka dalam memperbaiki kondisinya.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dan ketidakberdayaan.

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kebutuhan dasar yang tidak memadai/tidak konsisten. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Sedangkan keterbelakangan, seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses lahan yang terbatas meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat besar, melemahnya metode/tradisi pasar lokal ketika digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah ketertinggalan bersifat struktural (politik) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Siti M – Gramedia Literasi

Tujuan pemberdayaan masyarakat, berdasarklan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dijelaskan sbb:

- Perbaikan kelembagaan (Better institution)

Perbaikan kelembagan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, sehingga kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

- Perbaikan Usaha (Better Business)

Lembaga yang baik, diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

- Perbaikan Pendapatan (Better Income)

Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

- Perbaikan Lingkungan (Better Environment)

Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- Perbaikan Kehidupan (Better Living)

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

- Perbaikan Masyarakat (Better Community)

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan program kegiatan TJS, terdapat empat prinsip yang sebaiknya dijadikan pegangan, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan. Ke empat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip kesetaraan yang dimaksud di sini adalah antara kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Pihak yang terlibat sebaiknya saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan.

Prinsip partisipasi, terutama dari sisi masyarakat akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat, artinya masyarakat ikut serta merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Dalam pelaksanaan program, komitmen pendamping untuk membina dan mengarahkan masyarakat jelas diperlukan

- Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Jika prinsip kesetaraan dan partisipasi sudah diterapkan, maka diharapkan masyarakat mampu memiliki sifat keswadayaan dan kemandirian, artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan sendiri.

Masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala dari usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

Bantuan dari orang lain yang bersifat material hanya sebagai penunjang, agar program dapat dilaksanakan. Jangan sampai pemberian bantuan justru akan melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

Program pemberdayaan yang dirancang perlu mempertimbangkan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Peranan pendamping dan bantuan dana/ material secara perlahan sebaiknya semakin berkurang. Sebab tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat diharapkan mampu mengelola kegiatannya atau usahanya sendiri dan berlanjut terus tanpa campur tangan pemberi bantuan.

(https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/4)

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mengingat tujuan dan prinsip pemberdayan masyarakat seperti tersebut di atas, serta pemberdayaan juga merupakan suatu proses, maka dalam menyusun program kegiatan sebaiknya dipertimbangkan untuk mengembangkan rumusan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, sistematis dan terukur agar dapat dilaksanakan guna mendapatkan hasil maupun manfaat yang maksimal.

Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan yang meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan yang dapat dijelaskan sbb. [25] :

Pemungkinan, merupakan upaya pendekatan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal melalui kegiatan antara lain pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan. Sebagai pelaku pemberdayaan sebaiknya dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.

Dalam tahapan pemungkinan ini, dapat dilakukan penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat agar peduli untuk memperbaiki kondisi masa depan yang lebih baik

Penguatan, merupakan pendekatan untuk memampukan masyarakat guna menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dirinya. Pelaku pemberdayaan sebaiknya mencoba mendorong atau memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan secara mandiri atas sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam, dan sumber daya manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.

Tahapan penguatan dapat dilakukan melalui transformasi kemampuan intelektual dan keterampilan. Metode pembelajaran berbagai IPTEK dan keterampilan dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan memampukan masyarakat berpartisipasi untuk perbaikan kehidupannya.

Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan merupakan pendekatan untuk melindungi masyarakat, guna menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya ekploitasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah. Memimbing mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya serta memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Tahapan ini merupakan tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan secara menyeluruh untuk mencapai kemandirian masyarakat.

TAHAPAN DAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, partisipatif, swadaya, mandiri, dan berkelanjutan2. Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu [1] dan [2]:

- Tahap Persiapan dan Studi kelayakan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Tim pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan arah dan tujuan pemberdayaan. Selain itu, dilakukan studi kelayakan yang dapat dilakukan melalui social mapping di wilayah tertentu yang sudah disepakati. Cakupan social mapping antara lain invnetarisasi data dan informasi tentang kondisi penduduk (lansia, balita, anak-anak, remaja, keluarga muda, jumlah wanita dan laki-lai, dsb), mata pencaharian, keunggulan ekonimi, sosial dan lingkungan, dsb.)

- Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap perumusan tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, panganggaran, penjadwalan dan indikator keberhasilan. Rumusan perencanaan dapat berdasarkan hasil social mapping. Rumusan perencanaan sebaiknya berdasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pelaksanaan program. Pada tahap ini, sebaiknya sudah melibatkan perangkat pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar pada saat pelaksanaan program, masyarakat siap untuk dilibatkan.

- Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program merupakan tahapan merealisasikan program pemberdayaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan. Pelaksanaan program harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan kemandirian, berkelanjutan, disamping itu juga memperhatikan faktor kemitraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pelaksanaan program harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, sumber daya materiil yang memadai dan tepat guna, serta sumber daya informasi yang akurat dan terpercaya.

- Pemantauan dan evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil program pemberdayaan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis data, penyusunan laporan, serta penyampaian umpan balik berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi harus melibatkan partisipasi dari semua pihak yang terkait dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran program serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

- Tahap Pengelolaan Keberlanjutan

Pengelolaan berkelanjutan dapat dilakukan, pertama, melalui peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, advokasi, atau metode lain yang sesuai. Pengembangan kapasitas harus berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, komitmen, kepercayaan diri, kemandirian, serta jaringan kerjasama masyarakat. Kedua, dilanjutan dengan pengelolaan keberlanjutan. Tahap ini bertujuan untuk menjaga agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa tergantung pada bantuan dari pihak lain. Pengelolaan keberlanjutan dapat dilakukan dengan cara pembentukan lembaga masyarakat mandiri (LMM), pengembangan sistem informasi manajemen (SIM), pengembangan mekanisme pembiayaan mandiri (MPM), pengembangan model kerjasama strategis (MKS), atau metode lain yang sesuai. Pengelolaan keberlanjutan harus berdasarkan pada prinsip swadaya, gotong royong, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. (https://an-nur.ac.id/blog/tahapan-tahapan-dalam-pemberdayaan-masyarakat.html)

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SNI TERKAIT

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di berbagai bidang dan pemberdayaan sebaiknya melibatkan agen perubahan yang mampu menginisiasi suatu ide atau gerakan pembaharuan, sehingga pemberdayaan tersebut dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

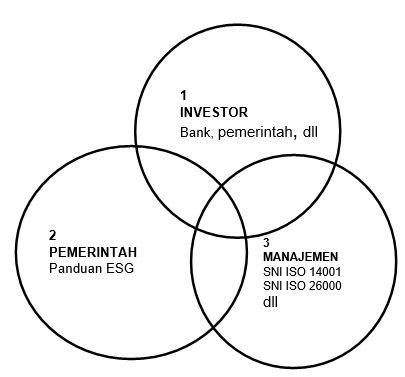

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan antara lain berbasis pada 3 pilar TJS, yaitu ekonomI, sosial dan lingkungan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang apa pun yang dipilih, akan sangat baik jika diikuti dengan penerapan SNI, sehingga konsistensi, kualitas dan keberlanjutan program terjamin. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN dan masih berlaku saat ini kurang lebih 12.500 SNI (data hingga Desember 2023, Tabel 1)

Tabel 1

Statistik SNI Terkini

1988 s.d. Desember 2023

| No. |

Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor ICS (International Classification for Standards) |

SNI berlaku |

SNI abolisi/tdk berlaku |

Jumlah SNI hingga November |

Tambahan SNI bln Desember |

Total |

| 1 |

Pertanian dan teknologi pangan |

2651 |

612 |

3.263 |

80 |

3.343 |

| 2 |

Konstruksi |

932 |

213 |

1.145 |

2 |

1.147 |

| 3 |

Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi |

725 |

55 |

780 |

8 |

788 |

| 4 |

Teknologi perekayasaan |

1825 |

335 |

2.160 |

32 |

2.192 |

| 5 |

Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan |

912 |

157 |

1069 |

26 |

1095 |

| 6 |

Kesehatan, keselamatan dan lingkungan |

1156 |

230 |

1.386 |

13 |

1.399 |

| 7 |

Teknologi bahan |

3058 |

835 |

3.893 |

23 |

3.916 |

| 8 |

Teknologi khusus |

443 |

106 |

549 |

20 |

569 |

| 9 |

Transportasi dan distribusi pangan |

537 |

206 |

743 |

0 |

743 |

| Jumlah |

12.239 |

2.749 |

14.988 |

204 |

15.192 |

(Sumber: https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/20206/statistik-sni)

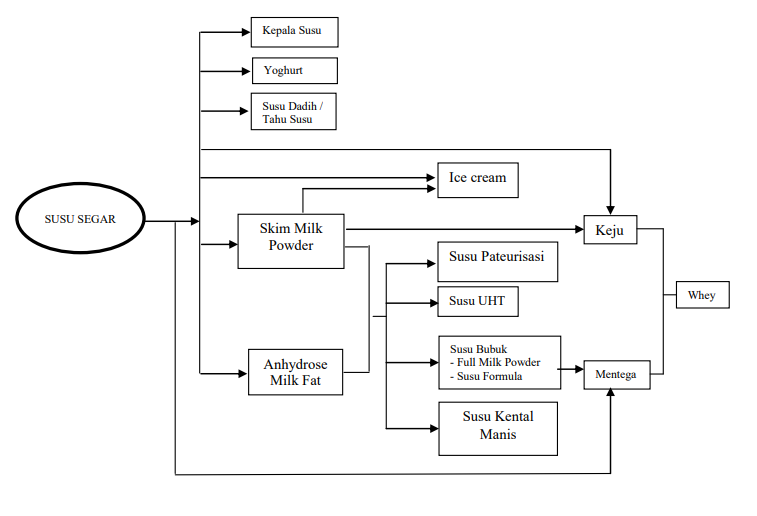

Pilar Ekonomi

Secara sederhana, pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan bagaimana orang bekerja untuk menciptakan pendapatan. Pemberdayaan ekonomi adalah kemampuan untuk membuat dan bertindak atas keputusan yang melibatkan kontrol dan alokasi sumber daya keuangan (https://dosenppkn.com/pemberdayaan/)

Pemberdayaan di bidang ekonomi pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;

Termasuk dalam pilar ekonomi di antaranya adalah Kewirausahaan, kelompok Usaha Bersama/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.

SNI yang dapat diterapkan di pilar ekonomi di antaranya adalah SNI bidang pertanian dan teknologi pangan (kelompok 65 dan 67 dalam ICS); kelompok sistem manajemen untuk lembaga/organisasi/perkumulan (termasuk dalam 03.100.01 Company organization and management in general); dan kegiatan kepariwisataan (kelompok 03.200 Leisure. Tourism) dsb.

Pilar Sosial

Pemberdayaan bidang sosial ditujukan untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyrakat

Pemberdayaan bidang sosial dapat mencakup pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.

Pemberdayaan sosial biasanya dilaksanakan pada empat tingkat berikut;

- Tingkat individu di mana orang menghargai dirinya sendiri dan secara aktif ingin berpartisipasi dalam kehidupan

- Tingkat keluarga

- Tingkat masyarakat

SNI yang termasuk pilar sosial antara lain 11.020 Medical sciences and health care facilities in general. Dalam bidang kesehatan ini misalnya kegiatan pengembangan puskesmas; manajemen mutu dan lingkungan dalam teknologi layanan kesehatan, sistem manajemen layanan kesehatan. Di bidang pendidikan, sudah ada SNI ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Disamping itu, Kementerian PUPR juga banyak menyusun dan menerapkan SNI di bidang perumahan.

Pilar lingkungan

Program pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Program pemberdayaan lingkungan diusahakan dapat mengubah sifat masyarakat dari perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan, sehingga diharapkan mampu melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

Selain itu, juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. (https://www.kompasiana.com/naufalfajri/618480e0ffe7b52729252643/mewujudkan-program-pemberdayaan-masyarakat-berbasis-lingkungan)

Pemberdayaan bidang lingkungan dapat mencakup penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi, serta penggunaan alat produksi dan energi secara efisien.

SNI yang termasuk pilar lingkungan ada dalam kelompok 13.020 Environmental protection. Dalam kelompok ini, termasuk pengelolaan lingkungan air, darat dan laut. Bahkan untuk pengelolaan sampah maupun ekonomi sirkulair SNI nya sudah ada.

Untuk mengetahui SNI apa saja yang dapat diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat di sistem informasi standar dan penilaian kesesuaian (SISPK) yang dikembangkan oleh BSN.

Selain penerapan SNI, tentu pemilik program sebaiknya juga menetapkan indkator keberhasilan untuk setiap program, agar dapat diukur efektifitas pelaksanaan, luaran/output maupun dampak program pemberdayaan masyarakat. Indikator keberhasilan ditetapkan saat menyusun tujuan program pemberdayaan yang sebaiknya berupa indikator kuantitatif untuk menghindari bias interpretasi hasil analisa data.

Demikianlah paparan tentang program pemberdayaan masyarakat dan SNI terkait yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung Jawab sosial suatu organisasi.

Daftar acuan:

- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat, (Bandung: PT Rideka Aditama, 2009), hlm 67

- Pemberdayaan Masyarakat oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:13).

Diakses : 0 kali